人形机器人三至五年内走入家庭具有可行性,但需突破成本、技术、伦理等多重关卡,其发展前景受政策、产业协同等多方面因素推动。以下为具体分析:

一、技术进展与成本下降推动家庭应用

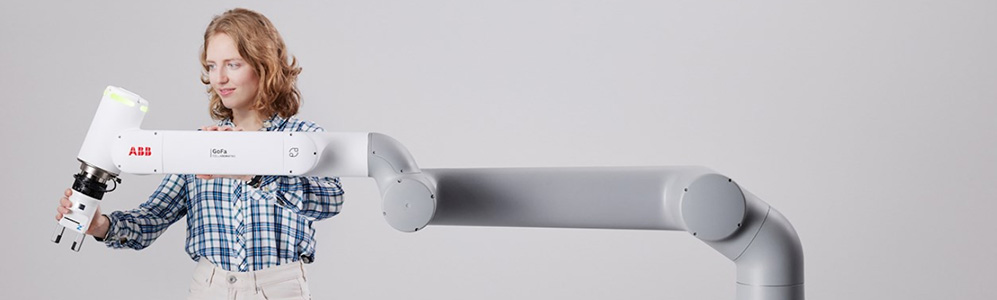

硬件成本显著降低

当前高性能人形机器人硬件成本仍高达数十万元,但通过规模化生产和技术迭代,预计2025年核心部件成本可压缩60%以上,整机价格有望降至10万元以内。例如,江苏企业研发的仿生关节将成本压缩60%,深圳团队开发的柔性皮肤每平方米价格跌破千元。这种成本下降趋势使家庭服务场景成为可能。续航能力提升

普通电池仅能支撑2-3小时续航,而固态电池技术可将续航时间延长至6小时,满足家庭日常需求。例如,新一代电池容量翻倍,支持直充和可拆卸换电方案,进一步提升了机器人的实用性。运动控制与智能化突破

机器人已实现复杂地形行走、精细操作等功能。例如,波士顿动力Atlas完成360度空翻,特斯拉Optimus可折叠衣物。未来,机器人将具备更强的环境适应能力,如爬楼梯、过门槛、走斜坡等,并能够像人类一样与环境深度互动。

二、应用场景与市场需求驱动家庭普及

家庭服务需求增长

随着人口老龄化加剧,养老陪护、家务协助等需求激增。例如,日本测试的机器人“保姆”可连续72小时照料失能老人,儿童陪伴型机器人年销量突破20万台。这些应用场景为人形机器人进入家庭提供了广阔的市场空间。消费者接受度提升

全球调研显示,82%的年轻人愿意购买家务机器人,但65%的家长拒绝机器人参与育儿。这表明消费者对人形机器人的接受度存在差异,但随着技术的成熟和应用的推广,这一比例有望逐步提高。政策支持与产业协同

中国、欧盟等国家和地区已出台相关政策,推动人形机器人产业发展。例如,中国计划到2027年将人形机器人成本降至5万元以内,并加快核心零部件国产化替代。这些政策将为人形机器人进入家庭提供有力支持。

三、挑战与风险需关注

技术瓶颈待突破

双足运动能耗需降低至人类水平(目前超3倍),触觉反馈延迟必须压缩到0.1秒内,AI决策系统亟待通过百万级场景训练。这些技术瓶颈的突破将直接影响人形机器人在家庭场景中的应用效果。伦理与安全问题

随着人形机器人功能的增强,伦理和安全问题日益凸显。例如,机器人掌握大量面部微表情可能侵犯人类隐私,AI决策系统可能存在偏见或错误。因此,需要建立完善的法律法规和伦理准则,确保人形机器人的安全可控。市场竞争加剧

预计到2025年,全球将有超过30家企业实现人形机器人的商业量产。市场竞争的加剧可能导致价格战和技术同质化,企业需要加强创新能力和品牌建设,以在市场中脱颖而出。